昨年5月24日から同性間でも結婚できるようになった台湾について、これまで9回にわたって紹介してきた。いよいよ最終回となった今回は、これまでの連載を総括し、台湾がなぜアジア初の同性婚法を実現できたのか、日本は台湾から何を学ぶべきかを考えたい。

特別な外国としての台湾

台湾で昨年、同性婚法が施行された後、南米エクアドルがこの流れに加わり、現在、世界中の28か国で同性間にも婚姻を開放している。オランダから始まった同性婚法の流れは、欧州、北米、オセアニア、南米、アフリカへと広がっているが、アジアではまだ台湾だけである。アジアの国でも同性婚ができるようになったことで、日本人にとっては希望の光を見た思いがする。しかも台湾は日本にとっては実に特別な「外国」であり、これまでのように遠い異国で同性間でも結婚できるようになったようだという「人ごと」では済まされないものがある。

(1)戦前は日本だった台湾

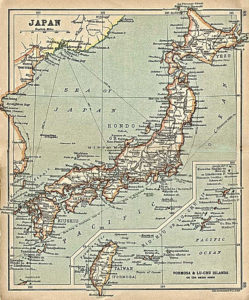

台湾は戦前50年間(1895〜1945年)にわたって植民地として日本の統治を受けていた土地(正確には台湾島、澎湖諸島などだけ)であり、台湾では75年前までは普通に日本語が話され、日本法が適用されていた。つまり、台湾は日本の「外地」だったのであり、「内地」の人から見れば、北海道や沖縄と同じカテゴリーに入っていた。戦後は北海道や沖縄とは違う運命をたどったものの、何のことはない、元は日本の一部だったのである。同性婚の波は現日本領よりも旧日本領に先に到達したことになる。

現日本領に住む我々はいつ同性婚を実現するのかが、いま問われていることを自覚すべきである。

1912年の日本地図@Wikipedia

(2)相思相愛の日台

台湾は最近、日本人にとってどの国よりも身近な国になっているのではなかろうか。日本政府は中国との関係を維持せざるを得ないので(中国と台湾の双方と同時に国交を結ぶことは許されない)、国同士には正式な国交をもつことこそできないものの、ビジネスや観光、カルチャー、流行など、きわめて緊密な関係が築かれている。

日本からの技術提供を受けて建設された台北と高雄を結ぶ大動脈、台湾高鉄(新幹線)に乗ると、とても外国にいるようには感じない。また、台湾人にとって日本はすっかりご近所の裏庭と化し、季節毎に繰り返し訪れるのが日常となっている。筆者が裏庭化を実感したのは、桃園と那覇を結ぶフライトに乗ったとき。離陸したと思ったら、とたんに降下を開始する機内(短時間ゆえ機内食のサービスもない)で、子ども連れの台湾人家族の喧噪に取り囲まれた。コロナ禍が吹き荒れる中、今年は花見に来れない台湾の人たちにはフラストレーションが渦巻いている。

日台のLGBTの間の往来も頻繁になっている。日本人のとくにゲイにとって今や台湾は遊びのパラダイス。毎年、10月の最終土曜日に開催される台湾同志(LGBT)パレードには、世界中から参加者が集まるが、なんと言っても日本からの和装やドラァグクィーン、go-go boyたちの勇姿が目を引く。昨年のパレードでは東京レインボープライド(TRP)のフロートが、6色の隊列の先導車のうちのひとつ(藍色)を任された(本連載第7回参照)。

(3)不可視化モデル

筆者はかねてLGBTに関する法制度のあり方について、抑圧型と可視化型にタイプ分けすることができると考えている[*1]。抑圧型はおもにキリスト教やイスラムの文化圏にある国(ないしそうした国の支配を受けたことがある国)などで、同性間の性行為(と言ってもほとんどが男性間)に刑罰を科す法律(いわゆるソドミー法)を有する。法律によって積極的に同性愛者を抑圧し、スティグマを貼るタイプの国である。他方、不可視化型とはゲイはおろかLGBTにかかわる法制度をいっさい持たない国で、法律の視野にLGBTがまったく入っていないタイプである。欧米やイスラム諸国の多くは抑圧型、日本や台湾は不可視化型に属する。

日本はLGBTに対して寛容な文化があったなどと言われることがあるが、それはSO/GIが人間存在の本質的identityにかかわる重要な個性であるとされ、各人の個性が平等に保障されていたことを意味するものではない。あくまでも私的空間でひっそりと楽しむことに目をつぶる文化があったに止まる。抑圧型はネガティブな形ながらも同性愛という性指向をもつ人間が存在することを認めており、性指向の問題が社会的、公共的テーマであり、同性愛者も法主体となりうることが前提となっていた。

他方、不可視型ではSO/GIは当人たちの私的な問題に過ぎず、公共空間で同性愛の問題を行政や政治課題として論じたり、法的な権利を保障するといった方向へは展開しにくい。そもそも「いない」人間のために法制度は必要ない。したがって、抑圧型よりも公的空間に存在しないことになっている不可視化型の方が、実は同性間の婚姻を法律で認めるには、ハードルがはるかに高いのである。これまで同性婚を承認した国はほんどが抑圧型の法モデルの国であり、台湾は不可視化型から同性婚承認へと至った希有な例だということになる。台湾は不可視化型でも同性婚の法制化が可能であることを実証してくれた。

[*1]鈴木賢「台湾における性的マイノリティ『制度化』の進展と展望」比較法研究78号(2017年)231頁以下参照。

(4)儒教的家父長主義社会

儒教倫理を重んじる華人社会[*2]では「伝宗接代」(血筋を後代に引き継ぐ)ことを、人としての当然の務めと認識し、跡継ぎを残さないことが最大の「不孝」とされてきた。誰もが結婚し(皆結婚社会)、後代(とくに男児)を産み育て、親に孫を抱かせるのが、人の子として当然の義務であった。台湾では今でも日本同様、ほとんどの子どもが婚姻している男女から出生している。婚姻していない男女から生まれる子ども(非嫡出子)は、毎年わずか3〜4%に過ぎない(日本では近年2%程度)[*3]。この点、ノルウェー、スエーデン、フランスなどでは非嫡出子が半分を超えるのとは対象的である。こうした嫡出子社会では婚姻を出産育児のための制度であるとする説が説得力を持ちやすい。

台湾では親や親戚が、結婚適齢期(死語の世界かも?)に差しかかった若者に、早めの結婚を迫るのが当たり前となってきた(こうした働きかけを“催婚”という)。そのためレズビアンやゲイにとっては、親兄弟、親戚が集まる旧正月(春節)は毎年、うっとうしい季節であった。同性愛者をも(そうとは知らずに)異性婚へと追い込もうとする家族や世間からのプレッシャーは、むしろ日本よりも強かったのではいかと思う。そうしたなか多くの同性愛者は、日本同様、少し前までは少なくとも一度は異性と結婚した上で、隠れて二重生活を送ることを余儀なくされてきた。

[*2]台湾では全人口の2%ほどの原住民族をのぞき、異なる時期に中国から渡来した華人(Chinese)が人口の大部分を占める。

[*3]内政部統計処「内政統計通報105年42週」(2016年10月15日)参照https://www.moi.gov.tw/files/site_node_file/5567/week10542.pdf。

(5)同性婚を想定していなかった憲法と民法

台湾の憲法は1947年に中国南京(当時の中華民国の首都)で施行された中華民国憲法、民法家族法は1930年にやはり南京で公布された。当然、いずれも中国人が制定した法である。憲法には日本国憲法24条のような婚姻についての規定はない。民法親族法には婚姻を男女に限定することを明言する規定はないものの、婚約について定めた972条が、「婚約は、男女の当事者が自ら取り決める」と規定する点などから、民法は異性間限定を当然の前提としていると解されてきた。当時、世界中にまだ同性婚を承認する国はなく、立法者である中国人の視野に同性婚は入っていなかったであろう(中国ではいまなお同性婚法はない)。まさに現行台湾法は少なくとも制定当時は、同性婚を「想定していなかった」。

ところが台湾の憲法裁判所である大法官会議は、性別を同じくする両名について婚姻を成立させていない民法を、婚姻の自由(憲法22条)および平等権(憲法7条)の趣旨に反する(違憲)とし、立法機関に法改正を命じたのである(連載第3回参照)。つまり、制定当時に「想定していなかった」としても、現在の時点においては、同性婚を認めないことは違憲になると判断したのである。

日本で昨年2月14日に4つの地方裁判所に提起された同性間の婚姻の自由を求める訴訟において(東京、大阪、名古屋、札幌。後に福岡が加わり5つ)、被告国側は繰り返し民法が同性婚を「想定していなかった」ことをもって、同性婚を認めない理由としている。しかし、それは現在も「想定しない」ことを正当化するものではない。台湾の大法官解釈は同性婚を想定しない時代遅れとなった民法を違憲と断じた。日本の裁判所も全く同様の解釈が可能なはずである。2020年のいま同性間に婚姻を成立させない民法を、基本的人権の保障を旨とする憲法秩序が許容するのかが問われている。日本の裁判所も台湾大法官の時代の潮流にそった解釈に学んで欲しい。

このように台湾は日本と浅からぬ因縁があり、多くの重要な共通点をもつ特別な外国なのである。その台湾が先に同性婚の法制化に成功したことの意味は格別なのである。